意馬休歇──淺談拴馬柱的體相用

文/中台世界博物館副館長、木雕分館館長 見排法師

走進中台園區,除了能見到殿堂、叩鐘亭、綠意盎然的林木之外,

最引人好奇的,大概就屬坐落在指月林、華林園、妙覺園區等處的石雕拴馬柱了。

拴馬柱,顧名思義是「拴住馬匹的柱子」,也可以視為過去用來臨時停留、束縛馬匹的「停車位」。拴馬柱也因為外型像是一個石樁打入地基中,因此又常被稱作「拴馬樁」;在構造上,可以被分成樁頂、樁頸、樁身、樁基四個部分。在過去,拴馬柱除了具有拴管牛羊馬驢等實際功能外,還代表門庭地位的莊重象徵。然而,以農耕為主要產作模式的中原社群,是如何跟「馬」以及停駐馬匹用的「拴馬柱」結緣呢?

拴馬柱的類型與可能起源

|

| 圖一:在中台園區中,有著各式略有不同的拴馬柱石雕。 |

|

| 圖二:在陝西西安碑林博物館的園區中,也能見到棋盤式規整座落於庭前的拴馬柱石雕。(取自西安碑林官網) |

走進中台園區,抬眼所見的拴馬柱,柱頂的造型大致有以下幾種:單獅、童子戲獅、胡人或漢人騎獅、胡人騎象、單猴、猴子騎馬。若以「坐騎」來看,大約有獅子、大象、馬三種;而在胡人背上還偶有葫蘆、鷹隼的搭配出現,十分有趣(圖一)。這些石雕拴馬柱可能由於中北亞陸路交流、南北建築工藝取材偏好、區域交通行為等因緣,主要分布在陝西關中、渭北等華北地區。在陝西西安碑林、小雁塔,或在西安美術學院的園區中,就有著或行列規整、或錯落而置的石雕拴馬柱;其中也不乏以獅或馬為座,上馱胡人面孔的馴騎者(圖二)。

回溯過去的文獻或文物線索,在廣傳至今的北朝樂府〈木蘭辭〉中,木蘭「東市買駿馬,西市買鞍韉,南市買轡頭,北市買長鞭」之描述,就為我們勾勒出北朝時期居住在現今中亞、北亞東南面的東亞人日常中,已存在部分以馬代步、騎馬事戎的景象。到了唐代,太宗感念六匹坐騎伴隨他安業征討,便在設計自己的陵墓時,請畫師閻立本、刻石師閻立德將牠們繪刻後安置在昭陵東西廂。由於馬匹在過去經常被人們用來滿足「速度」或「負重」的需要,被視為維生持業工具,於是與豢養照料及騎乘駕馭的相關施設、配件,自然也就出現在人們的周遭。根據文資修復學者柏柯的梳理,人們更容易在以馳騁遊牧為業的華北區域或以馱負需求為重的西南地區,看到拴馬柱及其記載。

透過中研院院士邢義田教授、中國考古學者王克林教授等學者的研究,我們可知早在春秋戰國(東周)時期,中原地區的人們為了適應各諸侯國逐鹿中原的戰略需要,發展出相對發達的馬鞍或帶鉤等馬具製造工藝。而馬具製造工藝背後的馴馬文化,可謂是歐亞大草原各部族交流的投射表現,隨著歷史的潮流推進,這支原屬於草原民族文化的「馬日常」進而向南輻射,融入中原地區本以農耕定居為主的文化圈內。若再參考古代吏政史,也能看到在夏商周三代就已出現了掌管馬政的職務,如夏朝的「牧正」、商代的「牧師」,稍晚更出現了「太僕」、「奚官」等職稱。簡而言之,「馬日常」雖源自外地,卻早已進入中原社群的生活中。

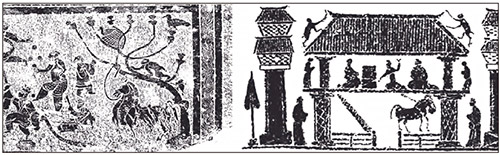

|

| 圖三:從陝西與四川的漢墓墓石拓本中,可以看到馬匹被拴在樹幹邊(Ke Bai, 2020)。 |

|

| 圖四:傳唐代韋偃「百馬圖」局部。(現藏北京故宮博物院) |

|

| 圖五、圖六:左側為來自一則十九世紀美國Scientific American 報章上的早期拴馬設備;右側則是收藏在澳洲國立博物館中二十世紀初的拴馬柱。 |

|

| 圖七:猴子與馬共存於漢代造像石磚上拴馬或馬廄場景的圖像(Ke Bai, 2020)。 |

關於拴馬柱的早期樣貌,就目前所能搜集到的資料來看,早在春秋戰國時期的瓦當上或漢代的畫像磚中,已出現拴馬於樹旁的形象;乃至在唐代韋偃所繪「百馬圖」中,那些未跑動的馬,都被拴在立木旁,周圍還有養馬人穿梭其間(圖三、圖四)。這樣的木栓,有些會在柱頭做一些窄縮的造型,並在頂端下方穿過一截橫桿,以便綁束韁繩。到了後代,柱頭的變化性明顯加大,且柱頭裝飾元素大多巧妙地體現當地日常、佛道信仰等文化樣貌。有趣的是,從一則來自十九世紀後半的美國報刊資料中,能看到西方當時拴馬用的設備,除了使用木材,更運用了鑄鐵立柱(圖五)。而那個立於木架上的圓頭鐵桿造型,在時序的推移下,成為近現代歐美城市中常見的路沿短柱(圖六)。這似乎告訴著我們,東西方在「拴馬」課題上有著大同小異的解法,進而從各自材料運用的慣性中,衍生出各式各樣的拴馬柱樣式。

馬柱上的猴子

信步在中台園區,慢慢觀察那些石雕拴馬柱,柱頭除卻胡人、漢人等形象,亦不乏鳥禽、獅子、大象等造型。柱頂的胡人與隼鷹代表著草原文化的延伸摹寫,而獅子、大象為坐騎的柱頂造型,則是大家最為熟悉的佛教藝術元素。不過,在那些拴馬柱當中,竟還能看到不少以「猴子」裝飾柱頭的造型,這種猴馬同框的圖像,其實也可遠溯至戰國時期,在不少拴馬柱或馬廄的早期圖像中,往往都能尋覓到猴子的身影(圖七)。這令人不禁提問:猴子與馬的圖像關係究竟從何而來?

翻開明代著名章回小說《西遊記》第四回,玉帝為服大鬧天宮的孫猴「妖仙」,著悟空「弼馬溫」一職。此處的「弼馬溫」一詞即是取「避馬瘟」諧音而來。關於「猴防馬瘟」的說法,倒也不是西遊記的創意,而是來自不少醫書的印證,如唐代韓鄂所著《四時纂要.春令卷》中,有「常繫獼猴於馬坊內,辟惡消百病,令馬不患疥」的記載;明代李時珍所著《本草綱目.獸部》也有「系[繫]獼猴於廄,辟馬病」的內容。這些穿越古今的文學作品或考古圖像,都在在告訴人們:猴子出現在拴馬柱上,由來已久。

此外,乘著傳統文化中習取諧音寓表吉祥的俗儀,馬與猴的相遇代表「馬上封侯」的意思。捧著一方印章的猴子,有「封侯掛印」、「封侯晉官」的涵義;捧著桃子的猴子,則可看作祿與壽的祝願。最終,當「乘馬」成為一種社經能力指標,這個源自於草原遊居文化的拴馬柱,巧妙地化身為定居社會中氏族門庭的象徵之一。它整合了跨文化吉祥符號、信仰圖像、雕刻藝術於一身,成為華夏千年文化交會且融匯和洽的縮影。

駐馬歇何心

「馬」在佛教經論中,也常以不同的姿態出現。依後秦佛陀耶舍及竺佛念大師所譯《長阿含經.卷一》記載,毗婆尸佛出世時,相師「見有具相」,說明若在家將作轉輪王,若出家則當成正覺。及後,在釋迦牟尼佛讚頌韻文中,讚歎毗婆尸佛七寶隨身,其中「馬行周天下,朝去暮還食,朱髦孔雀咽,名為第三寶」,可知「馬」在佛法進入東土震旦之前,如同祥獸寶具。到了明清之際,從《憨山老人夢遊集.答周子寅伯仲》中「伐之以酒色之斧,縱之以猿馬之蹂,將日見荒蕪,竟為鹵莾」,以及《溈山警策句釋記》中「法律未聞,何識行持,戒定未修,故致情同猿馬。」等內容看來,「馬」到了中原文化語境中,又成了「心猿意馬」、難馴難服的野馬。

然而,不論是寶馬或是野馬,萬物大象,全是自心相印;不論是「朝去暮還食」或是「縱猿馬之蹂」,畢竟不出馴心次第。正如《四十二章經》所示:「汝意不可信」(註),亦如開山祖師所開示:「如果這念心能夠作主,心意識就帶我們成佛作祖、了生脫死;這念心作不了主,心意識就帶我們到三塗惡道。」那個能動能馳者,一念天上,一念地獄;迴心返照,離相遣境,安住真心,剎那便是意馬休歇。心安,自然七寶隨身,行周天下;心安,自是寶馬馳騁,法筵盛開。

中道靈台,無情說法。閑步其中,身邊櫛次而立的拴馬柱,除了向我們傳達關於文化交融、吉祥綿延的祝願,彷彿也正提問:您的馬,拴好了嗎?

註解

《四十二章經》雖是後漢所譯,但每個章節的題名(如:意馬莫縱),應是在宋代祖師作註時所添註。

參考及引用資料

1.王克林,〈騎馬民族文化淵源初探——兼論與日本古墳時代文化的關係〉,《文物世界》(太原)2001年03期15~27頁。

2.西安碑林博物館〈拴馬樁刻石〉。於2024年7月13日檢索:

https://www.beilin-museum.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=200

3.邢義田,2014,《立體的歷史:從圖像看古代中國與域外文化》。北京,2004:三聯書局。

4.Janis Ringuette, 2007.’Hitching Posts and Bollards’.於2024年7月19日檢索:

https://www.beaconhillparkhistory.org/streetscapes/topics/hitching.htm

5.Ke Bai, 2020.‘Evolution and function of the Chinese carved horse hitching stone post’. Journal of Lithic Studies. Vol.7, nr.3, 14p.

6.National Museum Australia, ‘Hitching Post: Horse heritage from our streets’.於2024年7月19日檢索:

https://www.nma.gov.au/exhibitions/spirited/objects/hitching-post