意马休歇──浅谈拴马柱的体相用

文/中台世界博物馆副馆长、木雕分馆馆长 见排法师

走进中台园区,除了能见到殿堂、叩钟亭、绿意盎然的林木之外,

最引人好奇的,大概就属坐落在指月林、华林园、妙觉园区等处的石雕拴马柱了。

拴马柱,顾名思义是「拴住马匹的柱子」,也可以视为过去用来临时停留、束缚马匹的「停车位」。拴马柱也因为外型像是一个石桩打入地基中,因此又常被称作「拴马桩」;在构造上,可以被分成桩顶、桩颈、桩身、桩基四个部分。在过去,拴马柱除了具有拴管牛羊马驴等实际功能外,还代表门庭地位的庄重象征。然而,以农耕为主要产作模式的中原社群,是如何跟「马」以及停驻马匹用的「拴马柱」结缘呢?

拴马柱的类型与可能起源

|

| 图一:在中台园区中,有着各式略有不同的拴马柱石雕。 |

|

| 图二:在陕西西安碑林博物馆的园区中,也能见到棋盘式规整座落于庭前的拴马柱石雕。(取自西安碑林官网) |

走进中台园区,抬眼所见的拴马柱,柱顶的造型大致有以下几种:单狮、童子戏狮、胡人或汉人骑狮、胡人骑象、单猴、猴子骑马。若以「坐骑」来看,大约有狮子、大象、马三种;而在胡人背上还偶有葫芦、鹰隼的搭配出现,十分有趣(图一)。这些石雕拴马柱可能由于中北亚陆路交流、南北建筑工艺取材偏好、区域交通行为等因缘,主要分布在陕西关中、渭北等华北地区。在陕西西安碑林、小雁塔,或在西安美术学院的园区中,就有着或行列规整、或错落而置的石雕拴马柱;其中也不乏以狮或马为座,上驮胡人面孔的驯骑者(图二)。

回溯过去的文献或文物线索,在广传至今的北朝乐府〈木兰辞〉中,木兰「东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭」之描述,就为我们勾勒出北朝时期居住在现今中亚、北亚东南面的东亚人日常中,已存在部分以马代步、骑马事戎的景象。到了唐代,太宗感念六匹坐骑伴随他安业征讨,便在设计自己的陵墓时,请画师阎立本、刻石师阎立德将它们绘刻后安置在昭陵东西厢。由于马匹在过去经常被人们用来满足「速度」或「负重」的需要,被视为维生持业工具,于是与豢养照料及骑乘驾驭的相关施设、配件,自然也就出现在人们的周遭。根据文资修复学者柏柯的梳理,人们更容易在以驰骋游牧为业的华北区域或以驮负需求为重的西南地区,看到拴马柱及其记载。

透过中研院院士邢义田教授、中国考古学者王克林教授等学者的研究,我们可知早在春秋战国(东周)时期,中原地区的人们为了适应各诸侯国逐鹿中原的战略需要,发展出相对发达的马鞍或带钩等马具制造工艺。而马具制造工艺背后的驯马文化,可谓是欧亚大草原各部族交流的投射表现,随着历史的潮流推进,这支原属于草原民族文化的「马日常」进而向南辐射,融入中原地区本以农耕定居为主的文化圈内。若再参考古代吏政史,也能看到在夏商周三代就已出现了掌管马政的职务,如夏朝的「牧正」、商代的「牧师」,稍晚更出现了「太仆」、「奚官」等职称。简而言之,「马日常」虽源自外地,却早已进入中原社群的生活中。

|

| 图三:从陕西与四川的汉墓墓石拓本中,可以看到马匹被拴在树干边(Ke Bai, 2020)。 |

|

| 图四:传唐代韦偃「百马图」局部。(现藏北京故宫博物院) |

|

| 图五、图六:左侧为来⾃一则十九世纪美国Scientific American 报章上的早期拴马设备;右侧则是收藏在澳洲国立博物馆中二十世纪初的拴马柱。 |

|

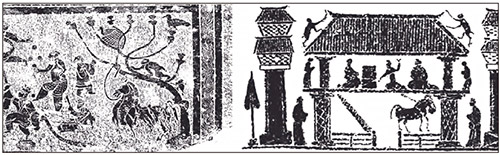

| 图七:猴⼦与马共存于汉代造像石砖上拴马或马厩场景的图像(Ke Bai, 2020)。 |

关于拴马柱的早期样貌,就目前所能搜集到的资料来看,早在春秋战国时期的瓦当上或汉代的画像砖中,已出现拴马于树旁的形象;乃至在唐代韦偃所绘「百马图」中,那些未跑动的马,都被拴在立木旁,周围还有养马人穿梭其间(图三、图四)。这样的木栓,有些会在柱头做一些窄缩的造型,并在顶端下方穿过一截横杆,以便绑束缰绳。到了后代,柱头的变化性明显加大,且柱头装饰元素大多巧妙地体现当地日常、佛道信仰等文化样貌。有趣的是,从一则来自十九世纪后半的美国报刊资料中,能看到西方当时拴马用的设备,除了使用木材,更运用了铸铁立柱(图五)。而那个立于木架上的圆头铁杆造型,在时序的推移下,成为近现代欧美城市中常见的路沿短柱(图六)。这似乎告诉着我们,东西方在「拴马」课题上有着大同小异的解法,进而从各自材料运用的惯性中,衍生出各式各样的拴马柱样式。

马柱上的猴子

信步在中台园区,慢慢观察那些石雕拴马柱,柱头除却胡人、汉人等形象,亦不乏鸟禽、狮子、大象等造型。柱顶的胡人与隼鹰代表着草原文化的延伸摹写,而狮子、大象为坐骑的柱顶造型,则是大家最为熟悉的佛教艺术元素。不过,在那些拴马柱当中,竟还能看到不少以「猴子」装饰柱头的造型,这种猴马同框的图像,其实也可远溯至战国时期,在不少拴马柱或马厩的早期图像中,往往都能寻觅到猴子的身影(图七)。这令人不禁提问:猴子与马的图像关系究竟从何而来?

翻开明代著名章回小说《西游记》第四回,玉帝为服大闹天宫的孙猴「妖仙」,着悟空「弼马温」一职。此处的「弼马温」一词即是取「避马瘟」谐音而来。关于「猴防马瘟」的说法,倒也不是西游记的创意,而是来自不少医书的印证,如唐代韩鄂所着《四时纂要.春令卷》中,有「常系猕猴于马坊内,辟恶消百病,令马不患疥」的记载;明代李时珍所着《本草纲目.兽部》也有「系[系]猕猴于厩,辟马病」的内容。这些穿越古今的文学作品或考古图像,都在在告诉人们:猴子出现在拴马柱上,由来已久。

此外,乘着传统文化中习取谐音寓表吉祥的俗仪,马与猴的相遇代表「马上封侯」的意思。捧着一方印章的猴子,有「封侯挂印」、「封侯晋官」的涵义;捧着桃子的猴子,则可看作禄与寿的祝愿。最终,当「乘马」成为一种社经能力指标,这个源自于草原游居文化的拴马柱,巧妙地化身为定居社会中氏族门庭的象征之一。它整合了跨文化吉祥符号、信仰图像、雕刻艺术于一身,成为华夏千年文化交会且融汇和洽的缩影。

驻马歇何心

「马」在佛教经论中,也常以不同的姿态出现。依后秦佛陀耶舍及竺佛念大师所译《长阿含经.卷一》记载,毗婆尸佛出世时,相师「见有具相」,说明若在家将作转轮王,若出家则当成正觉。及后,在释迦牟尼佛赞颂韵文中,赞叹毗婆尸佛七宝随身,其中「马行周天下,朝去暮还食,朱髦孔雀咽,名为第三宝」,可知「马」在佛法进入东土震旦之前,如同祥兽宝具。到了明清之际,从《憨山老人梦游集.答周子寅伯仲》中「伐之以酒色之斧,纵之以猿马之蹂,将日见荒芜,竟为卤莾」,以及《沩山警策句释记》中「法律未闻,何识行持,戒定未修,故致情同猿马。」等内容看来,「马」到了中原文化语境中,又成了「心猿意马」、难驯难服的野马。

然而,不论是宝马或是野马,万物大象,全是自心相印;不论是「朝去暮还食」或是「纵猿马之蹂」,毕竟不出驯心次第。正如《四十二章经》所示:「汝意不可信」(注),亦如开山祖师所开示:「如果这念心能够作主,心意识就带我们成佛作祖、了生脱死;这念心作不了主,心意识就带我们到三涂恶道。」那个能动能驰者,一念天上,一念地狱;回心返照,离相遣境,安住真心,刹那便是意马休歇。心安,自然七宝随身,行周天下;心安,自是宝马驰骋,法筵盛开。

中道灵台,无情说法。闲步其中,身边栉次而立的拴马柱,除了向我们传达关于文化交融、吉祥绵延的祝愿,仿佛也正提问:您的马,拴好了吗?

注解

《四十二章经》虽是后汉所译,但每个章节的题名(如:意马莫纵),应是在宋代祖师作注时所添注。

参考及引用资料

1.王克林,〈骑马民族文化渊源初探——兼论与日本古坟时代文化的关系〉,《文物世界》(太原)2001年03期15~27页。

2.西安碑林博物馆〈拴马桩刻石〉。于2024年7月13日检索:

https://www.beilin-museum.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=200

3.邢义田,2014,《立体的历史:从图像看古代中国与域外文化》。北京,2004:三联书局。

4.Janis Ringuette, 2007.’Hitching Posts and Bollards’.于2024年7月19日检索:

https://www.beaconhillparkhistory.org/streetscapes/topics/hitching.htm

5.Ke Bai, 2020.‘Evolution and function of the Chinese carved horse hitching stone post’. Journal of Lithic Studies. Vol.7, nr.3, 14p.

6.National Museum Australia, ‘Hitching Post: Horse heritage from our streets’.于2024年7月19日检索:

https://www.nma.gov.au/exhibitions/spirited/objects/hitching-post